Deforestación, agroquímicos y el macororó amenazan la producción de miel en Villa Montes

“Si la deforestación sigue así, no tenemos futuro”, fue la alerta que lanzó Jim Tejerina sobre el riesgo que corren los productores de miel en Villa Montes, Tarija. Las emociones lo invaden, se emociona al recordar que hace 15 años inició en esta actividad que pronto se convirtió en el sustento de su familia. Ahora tiene una preocupación que ronda en su cabeza, la expansión de una triple amenaza para sus abejas; la devastación de los bosques, el uso de pesticidas y el macororó (Ricinus communis), que será derivado al biocombustible impulsado por el Gobierno nacional.

No se trata de una preocupación menor, pues, tiene 101 colmenas distribuidas en tres regiones; Tiguipa Estación, Aguaraicito y en la propiedad El Volcán que está en la carretera hacia la comunidad de Resistencia.

“Estos dos últimos años se ha acelerado la deforestación, si sigue esta situación no tenemos futuro por acá arriba. Si estos desmontes se acercan más a nosotros nos van a botar de donde hemos nacido. La verdad dolería que nos saquen, y a mí ya me han sacado de mi región que es Tihuipa”, relata el productor que con tanto esfuerzo le costó sacar a flote su emprendimiento denominado “Apícola Tejerina”.

A unos kilómetros del área urbana de Villa Montes, en medio de árboles, un sendero vestido de brotes de flores amarillas y celestes conduce al apiario “Dulce Vida” de Silvia Córdova, quien tiene más de 50 panales distribuidos en diferentes núcleos, donde se puede observar que las abejas cargadas de polen salen y entran de las colmenas.

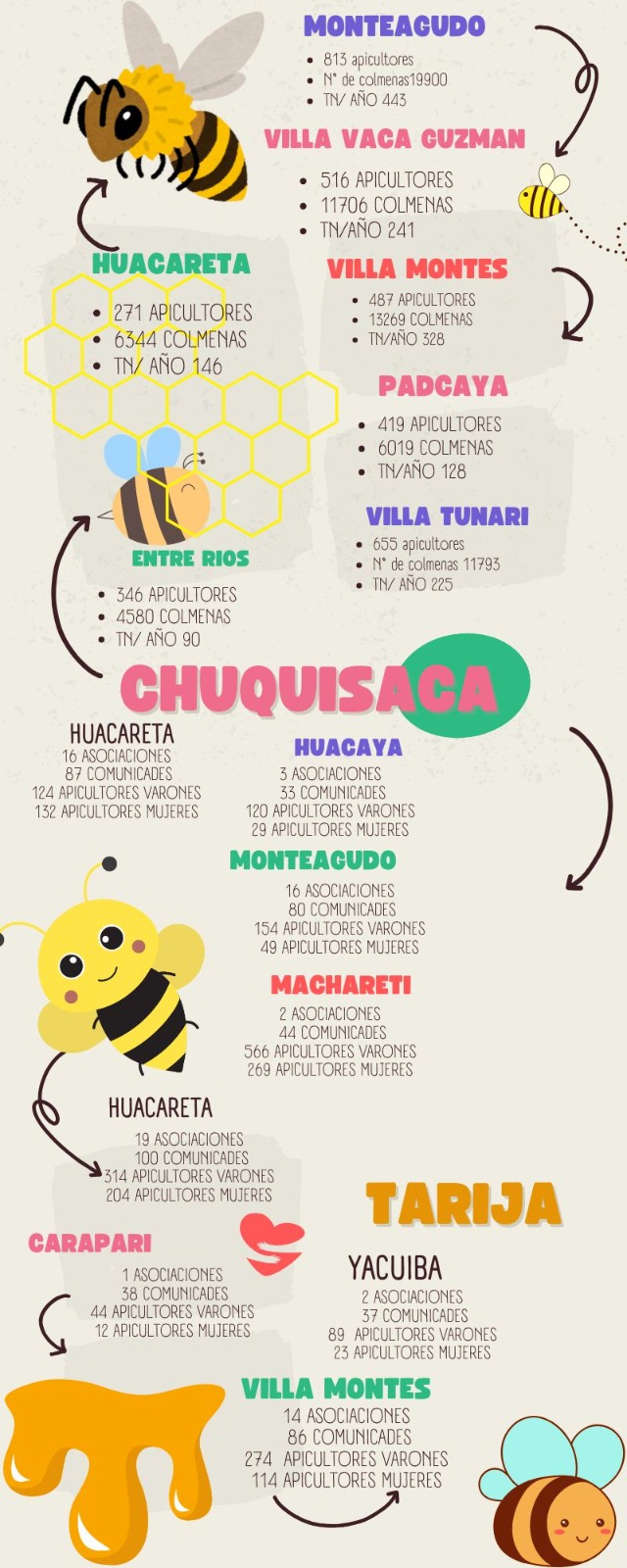

Aquí, en esta candente tierra del Chaco tarijeño, 13 asociaciones aglutinan a casi 600 productores, quienes tienen como característica principal; calidad y pureza de su miel. Prueba de ello es la medalla de oro ganada en la 48 edición del Congreso Mundial de Apicultura (Apimondia), realizada en Chile el 2023.

Lo que la hace única a esta miel son las flores de especies forestales donde polinizan las abejas, y eso lo sabe bien Jhon Larrea, coordinador de la región del Chaco de la Fundación Ayuda en Acción, quien distingue en cuestión de segundos el aroma, color y sabor, pero también conoce sobre los nutrientes.

“El Chaco tiene una virtud y una calidad que otras regiones no tienen, en Villa Montes y en Yacuiba contamos con diferentes tipos de miel como ser el algarrobo, mistol, urendel, palo blanco, parajobobo y otras. Se pueden distinguir por cuatro elementos: el valor nutricional porque algunas son para el uso medicinal o la gastronomía, el color, densidad, olor y el sabor. Entonces eso demuestra la gran riqueza que tiene el Chaco en la producción de miel”, puntualizó. Pero es también lo que está bajo amenaza.

En Villa Montes existen tres pisos ecológicos para la producción de miel: el primero que está en el Aguaragüe o pie de monte, la llanura chaqueña y las riberas del río Pilcomayo que es la zona de mayor producción y alta pureza. Sin embargo, esta última zona es asediada por la tala indiscriminada de árboles para la agricultura y ganadería, incluso el desborde del río afectó a las comunidades de Cutaiqui, Esmeralda, La Victoria, D’Orbigny y Taringuiti, entre otras.

Deforestación

Lo que tanto teme Jim Tejerina ya le ha pasado al chaqueño Guido Saldías de la empresa apícola “Colmenares del Monte”, ganador de la medalla de oro, porque hace un par de años se vio obligado a reubicar su apiario en otros sectores debido al desmonte para la agricultura. Recuerda que cuando comenzó en ese rubro se asentó en las serranías del Aguaragüe, pero tuvo que trasladarse a otra región por el avance del cultivo de soya. Ahora, está en la zona de los Pelicanos, pero la colonia de los menonitas está a 25 kilómetros, una brecha que cada año se reduce y nuevamente pone en riesgo su producción.

“Hay una necesidad en el tema de la alimentación, pero la pregunta es ¿cuándo vamos a encontrar el equilibrio? Está en riesgo la zona donde existe mayor producción de la miel pura y de buena calidad que es la zona de la ribera del Pilcomayo, más o menos a 15 kilómetros, esas zonas están en riesgo por los desbordes como pasó en Cutaiqui y Esmeralda, están en riesgo por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Tal vez la medalla se va a quedar como un recuerdo que aquí alguna vez se hizo una de las mejores mieles del mundo”, advirtió.

Al momento de llegar al apiario de la Asociación San Antonio, ubicado en el área protegida del Aguaragüe, una noticia cortó la jornada de los productores al enterarse que la noche anterior un grupo de personas desconocidas habían profanado la quietud del bosque; sin piedad talaron árboles del lugar. Una de las asociadas alertó sobre esa situación mientras el resto se dispuso a contar el luctuoso saldo de la depredación nocturna.

“Hay mucha gente que, si bien no lo hace en el día, ingresan en la noche y como lo han dicho las compañeras anoche se ha escuchado motosierras en este sector, eso nos afecta muchísimo a nosotras. A las autoridades se les comunica o se les informa, pero no hacen nada. Si sigue pasando eso nos obligarán a trasladarnos a otro lugar, pero ¿dónde iríamos? Porque están deforestando en todos lados”, relató Dora Pantaleón.

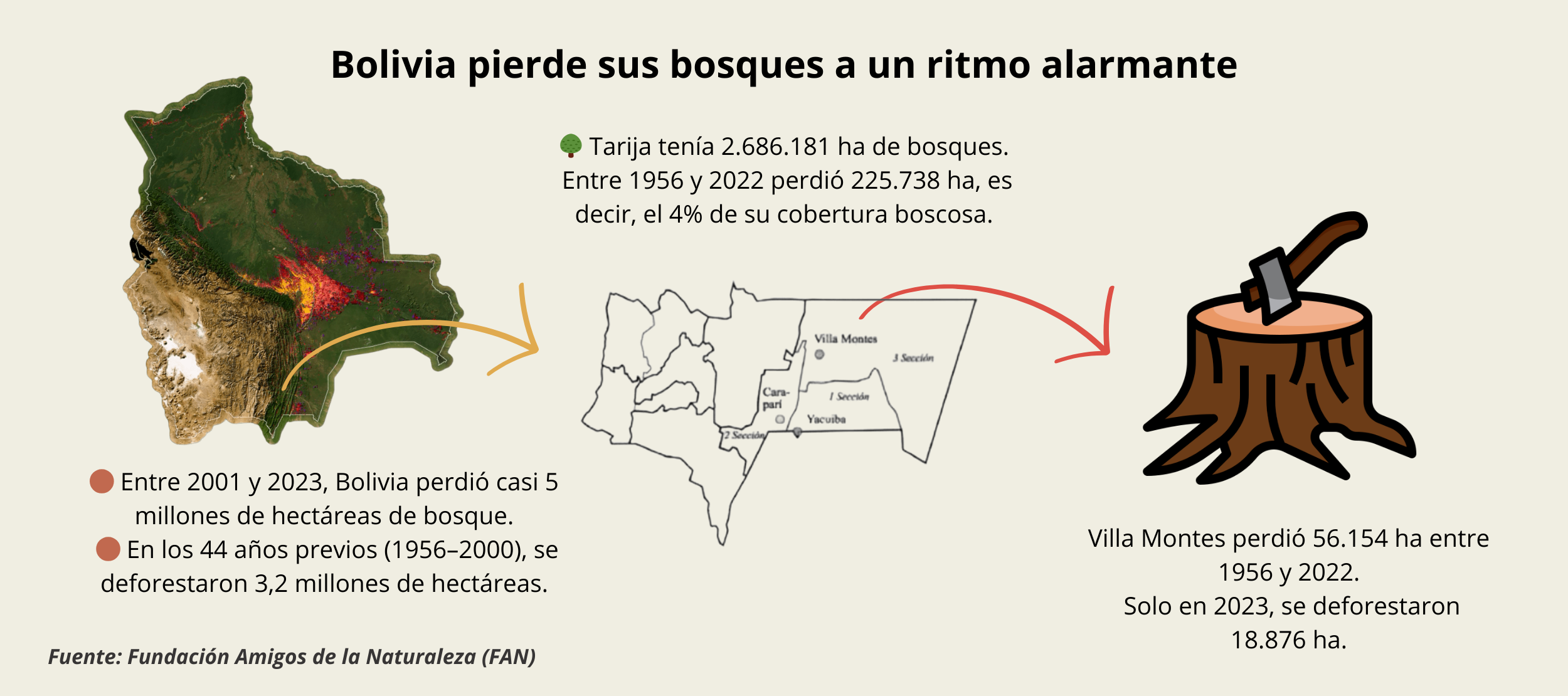

Según el estudio de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) durante el periodo 2001-2023, en Bolivia se deforestó casi 5 millones de hectáreas (ha), mientras que en 44 años de 1956-2000 se deforestaron 3,2 millones de ha.

La pérdida del patrimonio forestal en esta región se marca también por la incertidumbre. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de ese municipio, permanece sin un registro de la extensión depredada durante la pasada gestión. Un vacío que impide dimensionar la huella del desmonte.

Al respecto, la bióloga Luzmila Pizarro afirmó que en los últimos años Villa Montes atrajo lo voraz mirada de los agroindustriales ávidos por el monocultivo, ya sea de maíz, soya o sorgo. Sin embargo, advirtió que la superficie del Chaco tarijeño no es apta para ese tipo de cultivo, sino que está catalogada como silvopastoril y que la ampliación de la frontera agrícola afecta a la economía de este municipio.

“La deforestación está afectando a los sistemas tradiciones de la economía del Chaco, estamos hablando de la apicultura, ganadería en baja escala y la recolección de frutos. Además, está en riesgo las especies de árboles en peligro de extinción que sirven para la producción de miel como el urundel, palo blanco, palo santo, algarrobo y otras especies”, puntualizó.

Entre tanto, en una de las colmenas del apiario “Dulce miel” se observa a dos abejas en la puerta del panal, como si fueran guardianas que están atentas y vigilantes ante cualquier adversidad, cuando una de ellas se apresta a ingresar las obreras se interponen en su camino y comienzan a revisarla. Silvia Córdova, dice que es una forma de controlar que las polinizadoras no traigan parásitos o partículas de pesticidas que pongan el riesgo a la colmena.

Planta invasora

A las amenazas tradicionalmente conocidas en esta región, se suma una especie invasora promovida por autoridades nacionales y de la misma localidad; la plantación de las semillas de macororó o conocido por su nombre científico como Ricinus communis.

Según la Industria Boliviana de Aceites Ecológicos (IBAE), la semilla será procesada en la Planta de Extracción de Aceite Vegetal y Aditivos que se construye en esa región. Esa materia prima se entregará a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la fabricación de biocombustible. El justificativo es reducir la importación de diésel que en 2024 alcanzó a 2.182 millones de dólares.

Detrás de ese plan gubernamental emerge una inquietante realidad. Un estudio denominado “Biodiésel en Bolivia, su industrialización en debate”, realizado por Daniel Robison para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), evidencia que esta planta es tóxica porque uno de sus componentes es la ricina, la cual es usada para la fabricación de productos químicos e incluso armas biológicas. Aunque también es empleada en alimentos procesados y cosméticos, incluso para la elaboración de fertilizante orgánico.

Toda la planta se considera tóxica, contiene substancias venenosas. “Una es la ricina, considerada una de las sustancias más tóxicas que existen; durante muchos años se la estudió como posible ingrediente de armas químicas o biológicas, o como un arma terrorista. La ricina queda en la torta después de extraer el aceite. (…) Se la utiliza principalmente como fertilizante orgánico (compost) y como cobertura de suelo orgánico, pero teniendo mucho cuidado en su manejo. Esto afecta la rentabilidad del cultivo en general”, dice parte del documento.

A Silvia Córdova, propietaria del apiario Dulce Vida, le propusieron desmontar dos hectáreas de terreno de forma gratuita para cultivar macororó, pero en la segunda intervención los productores deben poner una contraparte de dinero y en la tercera no recibirán ningún apoyo. Le ofrecieron pagar 2 mil bolivianos por tonelada de esa semilla, pero sabía que ese monto no iba a cubrir los gastos de producción y cuidado de la plantación.

“Parece una buena opción, pero investigando un poco más y sacando presupuesto no te genera la misma cantidad de ganancia por lo que has invertido, pero están sacando árboles y solo están dejando algunos asientos y mesas y el resto se lo llevan los camiones. Ellos aprovechan todo y a los productores les dejan el desmonte”, relató.

Pero la cuestión trascendía más allá de la rentabilidad; los productores apícolas saben que el macororó es una amenaza para las abejas. Carlos Borda, exdirigente de la Asociación de Apicultores de Villa Montes, con más de 20 años de trabajo en el rubro, explicó que esa planta, al igual que el tártago, sirve para la elaboración de insecticidas orgánicos y usado en los cultivos agrícolas. Al ser tóxico es dañino para las abejas y causa su muerte, incluso puede provocar la extinción de toda una colmena si el abejorro ingresa infectado y, por tanto, la miel también queda contaminada.

“Para empezar el macororó o el tártago, que le llamamos comúnmente, es un a materia prima base para elaborar insecticidas orgánicos ecológicos y desde ya a nosotros nos afecta porque es tóxico. Lo usan para la agricultura, es un repelente natural para los insectos, entonces, al ser un repelente es tóxico para las abejas y nos afecta directamente a los apicultores”, precisó.

El año 2022 marcó el inicio de una preocupante avanzada que se volvería en una amenaza para el sector apícola. El Gobierno boliviano impulsó la producción de palma africana y otras semillas como el macororó para el biodiésel. Esta última, se concretó su siembra al siguiente año bajo la directriz del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) que abarcó cuatro hectáreas en las comunidades de Taigua, Taiguati y Tigüipa del municipio de Villa Montes. Precisamente donde la laboriosa danza de las abejas da vida a una preciada miel, nutrida por una gran variedad de plantas melíferas como urendel, mistol y algarrobo.

Agosto de 2023 trajo un nuevo golpe para el ejército zumbador, el Gobierno comenzó con la construcción de la planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos de macororó y jatropha para la producción de biodiésel, con una inversión de 81,4 millones de bolivianos que está a cargo de la empresa Industria Boliviana de Aceites Ecológicos (IBAE).

Mientras el gerente de esa estatal, David Pérez, confirmó el ambicioso plan de sembrar 6.000 hectáreas para obtener 14.000 toneladas de semilla; sin embargo, la industria tiene una capacidad de producción de al menos 62.000 toneladas por año y 200 por día. Además, de contar con maquinaria que puede adaptarse para la extracción de aceite de otros frutos, como el maní y la soya.

“Nuestra planta es versátil a otras semillas, hemos empezado con macororó y jatropha, pero la maquinaría ha entrado a una ingeniería para adaptarse a otras oleaginosas como la soya, girasol y vamos a poder acopiar grandes cantidades de materia prima. Necesitamos unas seis mil hectáreas para la producción de 14 mil toneladas de semilla, es nativo del Chaco y estamos en una campaña de socialización”, explicó.

En unos días más, el 20 de mayo, el mundo entero conmemora el Día Mundial de las Abejas, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para honrar a estos polinizadores artífices silenciosos de la vida que florece. Su labor es fundamental para los ecosistemas, la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres.

Casi el 90% de las flores dependen del trabajo de las abejas para reproducirse y casi el 75% de los cultivos alimentarios dependen de ella. También son indispensables para conservar la biodiversidad. Pero aquí en Villa Montes, la celebración resonará con una amenaza, porque la expansión del macororó, la deforestación y los agroquímicos ponen en riesgo su existencia.

A través de una nota de prensa del 10 de abril, el INIAF informó que hasta el momento se cultivaron solo 60 hectáreas de la semilla en los municipios de Villa Montes, en Tarija, y Charagua en Santa Cruz. Se prevé ampliar el sembradío en los próximos meses, aunque no se especificó en qué cantidad.

Mientras David Pérez, gerente del IBAE, asegura que el macororó es nativo de Villa Montes, el apicultor Carlos Borda lo desmiente, porque como chaqueño conoce el lugar y dice que esta planta fue introducida por el Gobierno para la producción de biocombustible. Al mismo tiempo aclara que el tártago, una especie con las mismas características de la semilla, sí es oriunda de esa región y también es usada para la producción de pesticidas.

Las aseveraciones de Borda tienen sustento, pues, esa semilla se encuentra en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, ya que es una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. Según la ficha técnica, altera los patrones de sucesión natural, la estructura de la vegetación o la abundancia relativa de especies nativas, desplaza a este tipo flora por el espacio y los recursos, dificultando su regeneración. Incluso, es una especie toxica para el ganado.

En ese sentido, Daniel Robison indicó que el macororó es una maleza agresiva en los potreros de la Chiquitanía. El aceite tiene algunos usos en la industria alimentaria, la torta procesada no puede ser componente de ningún alimento animal si no se realiza un tratamiento especial.

Agroquímicos

Los agroquímicos o pesticidas que se usan en los cultivos de granos, frutos y hortalizas también son una amenaza para la producción de miel, Tejerina dijo que la expansión de la frontera agrícola en los últimos años ocasionó que muchos apicultores deban migrar a otras regiones, porque junto al polen las abejas transportan partículas de los pesticidas y contamina a toda la colmena ocasionando que el resto de las abejas mueran.

De acuerdo a un estudio de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), entre el 2000 al 2022 el uso de los agroquímicos para los cultivos en Bolivia se incrementó en 169%, los agroquímicos por tonelada crecieron en un 125%; y en contraposición, el rendimiento (toneladas) por hectárea solo aumentó en un 14%.

La secretaria de actas de la Federación Regional de Apicultores del Gran Chaco, Clara Soliz, reveló que entre el 2023 y 2024 perdieron alrededor de 10.000 colmenas a causa del uso de los agroquímicos en esa región. A la vez, dijo que se debe optar por el uso de pesticidas orgánicos y que son efectivos para repeler a las plagas y no son agresivas como el macororó que también es destinado a ese fin.

“Existen forma de producir sano para no alterar el desarrollo y la vida de las abejas, porque no podemos con una mano cuidar a las abejas y con la otra mano contaminar. Se puede cultivar usando agroquímicos orgánicos y naturales, existen experiencias en Samaipata. Están fumigando con biol orgánico, que es un macerado de bosta de vacas, ceniza y chancaca, la mezcla de jabón, azufre y ceniza, también se pueden usar las plantas picantes como el molle, carallanta”, explicó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se utilizan más de 1.000 plaguicidas en todo el mundo para garantizar que las plagas no dañen ni destruyan los alimentos. Cada plaguicida tiene diferentes propiedades y efectos toxicológicos, muchos de ellos como el diclorodifeniltricloroetano (DDT) y el lindano pueden permanecer durante años en el suelo y el agua.

Los apicultores se muestran preocupados por la situación que deben enfrentar debido a los factores que ponen en riesgo la producción de miel. Estiman que, si se continúa depredando de esa forma los bosques del Chaco boliviano, ese rubro sólo se sostendrá unos diez años más. La expansión de la triple amenaza; deforestación, pesticidas y macororó, avanzan sin freno.

Este reportaje se elaboró con la colaboración del proyecto de estrategia de comunicación de la Fundación para el Periodismo y con el apoyo de South South North, Fundación Avina, WWF y Voces para la Acción Climática Justa.

Video reportajes

Últimas Investigaciones ANF

-

-

-

Más de una década y Tariquia sigue resistiendo a las gigantes petroleras 28 de Febrero, 2025

-

El éxodo silencioso por el agua en Chuquisaca 20 de Febrero, 2025